翻开《滕王阁序》又让我想起了前两年国庆长假的那次滕王阁重游的快乐。秋天应该是滕王阁最美的时节,南方的秋天,树木葱郁,天高云淡。登高眺远,南岸红红黄黄的秋实夹杂在苍翠的绿荫中,湛蓝的天与远处的青山融成一片,感受到极目舒畅的快乐。而赣江北面的细沙流又给滕王阁的观景增添了独特的美。倘若入秋登楼往北望,北岸连亘五里的龙沙,在斜阳的照耀下熠熠闪亮,犹如一条白色的长龙,光滟动人。登楼而临帝子长洲能不引人遐想,逸兴遄飞?

想那一千三百多年前,王勃受邀于都督阎公,登其耸翠的层台,上出重霄,下临无地。其获得的美感也许与现代人不同。极目所见,衡庐宝地,襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。且不说新修楼阁“飞阁流丹”之壮观,秋天暮色中,秋雨初停,彩虹划过之时,金黄萦回在江畔,远处的野鸭伴着渔人的归舟而奏鸣,带出了王勃心中无限的诗意,挥毫一气呵成一篇新骈体文,就在阎都督及众文人瞠目结舌之时喷涌而出。“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨;雁阵惊寒,声断衡阳之浦”。华章从此流传千古。而南昌的这座滕王阁也因此翰墨飘香的文赋而成为千古名楼。而首建此阁的唐滕王李元婴则几乎被人遗忘。这位风流王爷只知“骄纵逸游”,贪财好色,喜欢用弹珠打人来欣赏路人避躲的窘态。岁月流逝,李元婴可能连历史长河的一朵浪花都不如,也只有我这样因为要写《滕王阁序》读书笔记之人提上一笔。

但是,李王爷所建的滕王阁却因王勃的《序》而格外受后人尊崇。历史上此阁曾重修过29次之多。而此阁曾在明朝因战火被彻底地毁坏过。此楼重修最值一提的,莫过于距此阁初建一百四十多年之后的唐元和十五年,韩愈受邀撰写《新修滕王阁记》之时。此文连同“三王”(王勃、王绪、王仲舒)的《序》、《赋》、《记》并列为滕王阁记文的四大名篇。韩愈在其《记》的尾段提到:“窃喜载名其上,词列三王之次,有荣耀焉!” 想韩愈写此《记》时,早已成名于整个中唐文坛,却因写此记而“有荣耀焉”,可见王勃此《序》影响力之大。韩愈的《记》在最近的一次大修中,用十数米的巨大石刻,立于滕王阁的正前方。重观此阁,余有荣焉!

王勃以其二十郎当岁的年纪,领初唐文坛风骚。他与杨炯、卢照邻、骆宾王并称“初唐四杰”。在他出道的年纪,在现代人看来,可能还是青涩的毛头小伙,可他十四岁便应举及第授朝散郎。他诗歌擅长五律和五绝,后人评他的骈体文的特点是“壮而不虚,刚而能润,雕而不碎,按而弥坚”。他的新骈体文风与六朝以来旧骈体的颓废绮丽形成鲜明的反差。对开创唐诗文起到重要的作用。王勃只活了二十七个春秋 ,但他的成就却是不朽的。毛泽东主席反复引用的名句“海内存知己,天涯若比邻”,就是出自他的《送杜少府之任蜀州》。

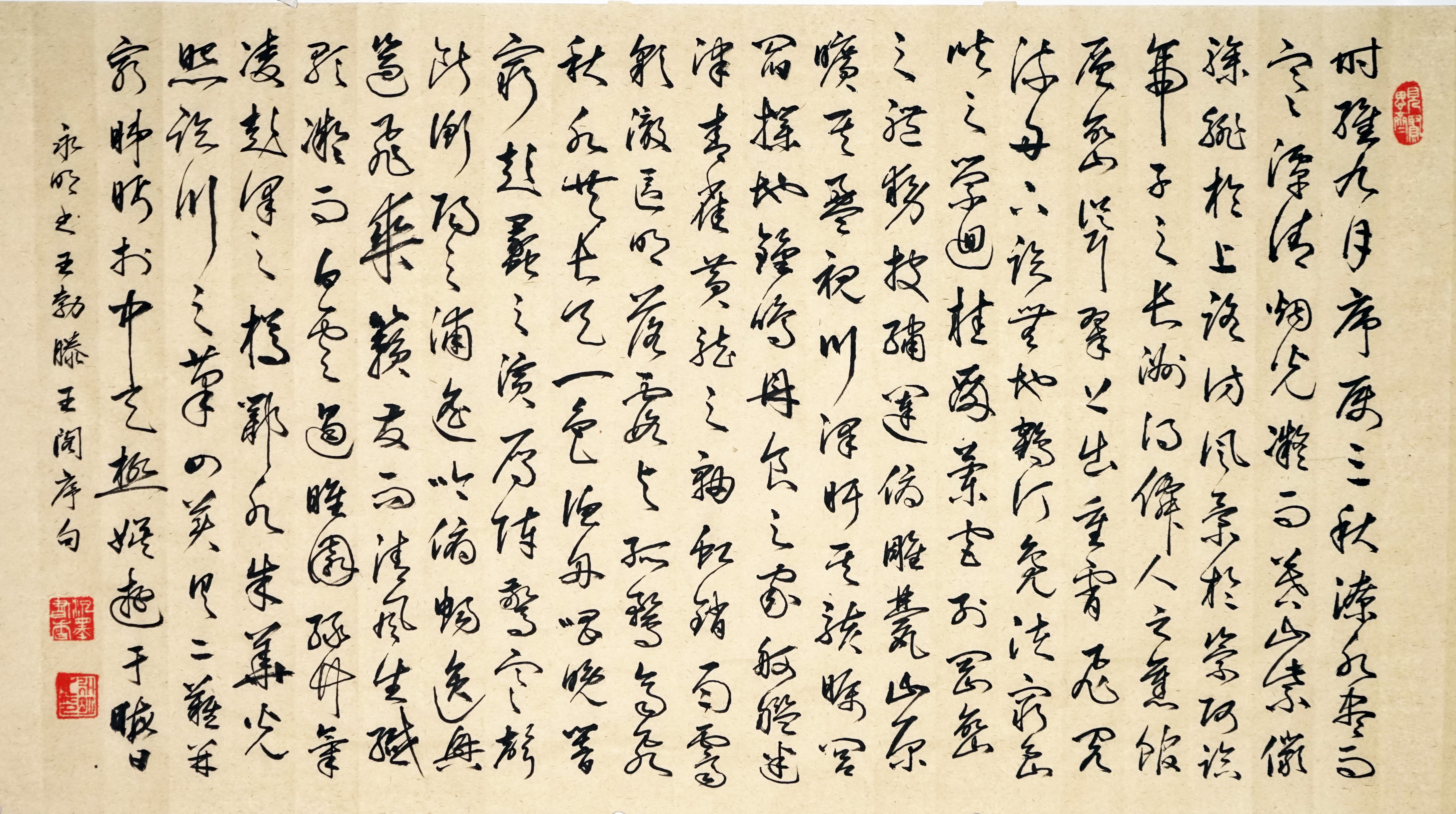

《滕王阁序》中的那句“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数”,充满了古代古朴的唯物主义哲理,不禁让我想起了苏轼《前赤壁赋》中的“盖将自其变者而观之,则天地曾不以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”。步入滕王阁第三层,最显眼的莫过于苏轼的行书,巨大的《滕王阁序》石碑矗立在正中。苏轼为宋代“蔡黄米苏”四大书法家之一,其书法真迹也给滕王阁增色不少,并与大画家赵伯驹的《滕王阁图》被后人并称双绝。

往事如烟,王勃此《滕王阁序》却总被人牢牢记着,传世不绝。历朝文人雅士从此以登阁赋诗文为时尚,相沿成习。我所知道的名人如韩愈、钱起、白居易、杜牧、曾巩、王安石、苏轼、苏辙、辛弃疾、唐寅、汤显祖、钱谦益、王士祯等均在此留下了大量的名篇佳作,留待我以后慢慢细品。